産後の女性は、体の変化だけではなく、心も大きく変化していきます。

そんな出産後の女性の大きな悩みとなりかねないのが、

「産後クライシス」と「ガルガル期」と呼ばれる、精神的な変化なのではないでしょうか。

出産前には「絶対に自分は大丈夫だ」と思われる方であっても、出産後の女性の心の変化は、自分の想像では考えられないような変化をする事があるのです。

そこで今回は、「産後クライシス」と「ガルガル期」はどういったものなのかについてと、乗り越えるに為にはどうすれば良いのかについて、お話していきたいと思います。

出産後の女性の変化とは

赤ちゃん出産後すぐから数ヶ月の間、女性の体は妊婦さんからママへの変化で大忙し!ホルモンバランスが大きく変化します。

中でも、出産後に大量に分泌すると言われている「オキシトシン」と呼ばれるホルモンが、産後クライシスや、ガルガル期に大きく関わっていると言われています。

「オキシトシン」は、別名「愛情ホルモン」とも呼ばれ、母乳の分泌を促したり、

赤ちゃんと触れ合う事で、さらにオキシトシンの分泌が増えて、ママが赤ちゃんを愛おしく感じたり、赤ちゃんを守ろうとする気持ちが芽生えます。

ですから、出産後、昼夜関係なくほとんどの時間を赤ちゃんと触れ合って過ごすようになったママは、「オキシトシン」が大量に分泌されています。

そうすると、ホルモンの影響で、極端に赤ちゃんの事が心配になってしまったり、

自分以外の人に赤ちゃんをあやされると、赤ちゃんを取られるのではないかと不安に思ってしまうことがあります。

もちろん、そのことについて知識のあるママでしたら「この気持ちは、ホルモンの影響だから」と、割り切ることができるとは思うのですが、

中にはホルモンの影響だと分かっていても、割り切る事ができない位に気持ちが不安定になってしまったり、

そもそも「オキシトシン」という存在を知らずにママになった方は、自分の感情の変化にとても戸惑ってしまう事もあるでしょう。

私の場合も、初めての出産や育児に戸惑い、あまりにも小さい我が子を目の前にして、

「もしかしたらこのまま息をしなくなってしまうのではないか」と心配になってしまって、ほとんど眠れない時期がありました。

その反面、「赤ちゃんを誰かに預けて、少し休みたい」という気持ちもあるのですが、自分以外の人に赤ちゃんを預ける事がとても嫌で、その気持ちは実の母に対してでもそうでした。

母が「少し休みなさい」と、半ば強制的に預かってくれたので何とか休めていたという感じでした。

私は、オキシトシンの存在を知らなかったので、何故こんな気持ちになるのかという事が分からず、悶々としていました。

その後しばらくしてから、仲良くなったママ友に聞いて知ることができましたが、今考えてみれば、もっと早く知ることができたらこんな悩みをせずに上手く自分の気持ちと向き合えたのになと感じています。

そこで、ここからは、「ガルガル期」と「産後クライシス」について詳しくお話していこうと思います。

ガルガル期とは

ガルガル期とは、産後の女性が母乳の分泌を促進する為に出されたホルモン「プロラクチン」によって、

自分の赤ちゃん以外の人に「敵対感情」が芽生えてしまうことを言います。

「ガルガル」という言葉は、猛獣が敵に対して威嚇した時に「ガルルル」と唸る声から名付けられたようです。

さらに、先ほどもお話した「オキシトシン」の影響も受けて、ママは赤ちゃんの事をとても愛おしく感じているので、その「ガルガル」する気持ちは、さらに膨らんでしまいます。

このガルガルは、唯一共に子育てをしていく大切なパートナーである、夫に対しても向けられる可能性があるので注意が必要です。

「産後クライシス」とは

次に「産後クライシス」とは、どのようなことなのかについてお話していこうと思います。

「産後クライシス」は、テレビ番組で名付けられた言葉ですので、うつ病や、産後鬱と言った精神状態のとは異なります。

どのようなことを指す言葉かと言いますと、「妻が出産後2年の間に、夫婦間で愛情が冷めてしまって、夫婦仲が悪くなってしまう事」を指します。

産後クライシスは、「出産」という今までの夫婦間では体験したことのない経験をして、妻の気持ちが不安定になってしまったり、夫が、その妻の気持ちを理解することが出来なかったりする事が大きな問題点となっているようです。

「産後クライシス」を乗り越える事ができないと、最悪の場合「離婚」に至る夫婦もいます。

「産後クライシス」になってしまう原因の一つである、妻の気持ちが不安定になってしまうということですが、

先ほどもお話したように、出産後一時的ではありますが、妻は自分ではどうしようもできない感情で葛藤します。

それでも、「育児を頑張らなきゃ」という気持ちや、赤ちゃんの事を思う気持ちで精神的にはいっぱいいっぱいになっているのに、

体の方は出産後間もないので、それに応えられるだけの体力も回復していませんし、万全ではありません。

妻だけでは駄目なのです・・・

そこで、一番頼りにしたいのが夫なのです。

妻の気持ちに寄り添ってくれるような夫であるのならば、ガルガル期の「ガルガル」した気持ちが夫に向くこともありません。

ですが、夫の方も初めて「パパ」になった訳です。

赤ちゃんがお腹にいた時から、少しづつ気持ちはママになっていっていた妻とは違い、夫の方は赤ちゃんが生まれてからやっと「我が子」を実感して、少しづつ「パパ」になっていくのが一般的なのです。

パパも赤ちゃんの事でいっぱいいっぱいになることは少なくありません。

ですから、妊娠段階から母になった妻の親としての気持ちにすぐに追いつくはずがありませんし、まさか妻の気持ちが不安定になっていることだって知らないのです。

出産前の「自分の事だけを考えてくれる妻」では、無くなってしまった事を受け入れられない気持ちもあるでしょう。

また、赤ちゃんが生まれてきた事で責任を感じて、「立派に育てていかなければいけない」という重みを感じて不安になってしまう方もいますし、

「今まで以上に稼がなくては」と、仕事に一生懸命になって出産前より家にいる時間が少なくなってしまう方もいらっしゃいます。

夫婦ともに赤ちゃんが誕生すると心構えが親となり、いきなりの変化に戸惑って産後は妻だけではなく、夫の方も精神的に不安定になってしまいがちです。

そこで、夫婦が支え合う事ができないと、夫婦仲が悪くなる原因となってしまい「産後クライシス」と言われる状況になってしまう可能性が出てきてしまいます。

お互いの支えがとても大切になってきます。

では、ここからは「ガルガル期」と「産後クライシス」を乗り越えるにはどのようにすればいいのかについてお話していこうと思います。

「ガルガル期」と「産後クライシス」を乗り越える為に

赤ちゃんを出産後、唯一妻と同じように初めて「親」となるのは、夫しかいません。

お互いの気持ちをいたわり合えるのは、妻であり夫だけなのです。

ですが、妻の出産の辛さや、「ガルガル期」の気持ちの発散の矛先が、夫に向けられてしまう事もあります。

これは、女性の「自分ばかりが何でこんな思いをしなくてはいけないのか」という気持ちからくることが多いようです。

もっと夫にいたわってほしいという妻の訴えが夫に攻撃的な態度となって現れているということかもしれません。

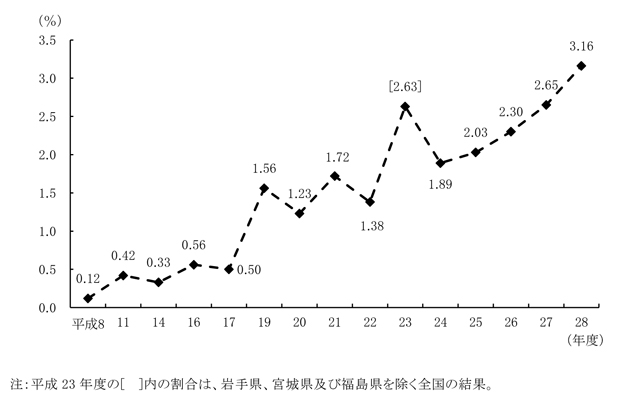

最近は、男性でも「育児休暇」を取れる会社も増えてきているようですが一般的ではなく、

会社の上司の目や、休暇を取る事のデメリットの方を捉えられてしまう事も多く、システムはあっても育児休暇をとる男性はほとんどいないのが現状のです。

http://dual.nikkei.co.jp/article/111/91/より引用

グラフを見てみてもまだ3.16%の男性しか育児休暇を取得していません。

この現状を加味すると、日中に赤ちゃんの面倒を見るのは、ほとんどのご家庭で妻になる事でしょう。

専業主婦の方なら、それも納得して出来ることかもしれませんが、妻の方も仕事をしていて育児休暇をとっているなると、

今まで外に出ていたのが全く出れなくなり、家の中という限られた空間の中に赤ちゃんと自分だけでの生活に、とても息苦しさを感じてしまったり、

周りの人から疎外されてしまったような気持ちになってしまう方もいるようです。

この気持ちを、夫が全く理解してくれようとしないと、妻の不安定な気持ちはどんどん膨らんでいってしまいます。

「ガルガル期」のピークは出産後数ヶ月と言われていますので、男性の方は、産後数ヶ月の間は、できるだけ奥さんの身体や心をいたわるような言葉かけをしてあげるようにして下さい。

奥さんに「大きな子供」と思われない為にも、できるだけご自身の身の回りの事は、ご自身でするようにしてみて下さい。

例えば、自分の洗濯物は自分で畳むとか…それだけでも、奥さんはとっても助かりますし、嬉しいのです。

また、逆に奥さんの家事がおろそかになってしまっていても、「どうしてやってないの?」という言葉はかけないようにしてあげて下さい。

赤ちゃんのお世話で、一日何もできない事もあるのです。

もちろん、ご主人だって急激な生活リズムの変化や、妻の気持ちの変化についていけなくて戸惑っている事でしょう。

さらに、仕事で疲れて帰ってきているのに、さらに育児も手伝えと言われたら、ご主人の方も精神的に辛くなってしまうことも考えられますよね。

ですから、奥さんの方も、ご主人に対して「お仕事お疲れ様」といったねぎらいの言葉をかけたり、「家事が出来なくてごめんね」という気持ちや、

こんな不安な気持ちになってしまうから攻撃的になってしまってごめんねなど、自分の不安定な気持ちを、素直にご主人に伝えられる努力をしてみると良いですね。

出産は可愛い赤ちゃんとの暮らしが始まる素敵な出来事でもありますが、

夫婦にとっては、二人だけの生活から赤ちゃんも含めた新しい家族の生活がスタートするのです。

戸惑いもあって当然ですし、慣れない環境に二人の関係がぎくしゃくする事もあるでしょう。

ですが、お互いが気持ちを理解しようと寄り添い合えれば、もっと絆を強くする事も出来るはずなのです。

たまには赤ちゃんを預けて、ほんの少しの時間でもいいので夫婦二人だけでお互いの気持ちを話し合ってみるのも良いですね。

最後に

私の場合、出産後気持ちが不安定の時に、唯一赤ちゃんを安心して預けられたのが夫だけでした。

私は里帰り出産でしたので、出産後1ヶ月程は毎日のように主人がいたわけではありませんでしたが、主人が来てくれた時だけは、安心して赤ちゃんを主人に預けて休むことが出来ました。

とは言っても、主人が特別赤ちゃんに慣れていたわけではありません。

夜中のおむつ替えに起きてくれたのはほんの数回でしたし、最初は小さな赤ちゃんに抱き方もぎこちない感じでした。

でも、何故か「私の気持ちが分かるのは主人だけ」だと感じていました。

それは、やはり赤ちゃんが「二人の子供」だからなのだと思います。

今思うと、旦那さんにとても救われたなと感じています。

周りの人たちの優しい言葉に素直に甘える事が出来ない自分に戸惑い、慣れない育児に四苦八苦している時に、

ほんの少しの時間であっても、休息をくれた夫に感謝しなくてはいけないなと思います。

「ガルガル期」や「産後クライシス」は、誰にでも起こりうることだと思います。

先ほど、感謝しなくてはと言いましたが、そういう私も、産後主人の何気ない一言に、ひどく傷ついたことが何度もありましたし、

疲れて休日の昼間に寝てしまった主人に、とてもショックを受けて思わず友達に泣きながら電話したこともありました。

今となっては、どうしてそんなにも傷ついたのだろうと思うような出来事ばかりなのですが、

やはりその時は、「この気持ちを一番理解して欲しい人に理解してもらえない」という事が一番ショックだったように思います。

主人の方も、どうしてこんなに泣くのだろうと思っていた事だと思います。

やはり、お互いに気持ちを伝えあう事は大切なことなのだと思います。

そして、産後にこんな時期があるのだという事を、夫婦二人で理解することが出来ていると、より気持ちに寄り添うことが出来るのかもしれませんね!

[…] ガルガル期とは、産後の女性が母乳の分泌を促進する為に出されたホルモン「プロラクチン」によって、自分の赤ちゃん以外の人に「敵対感情」が芽生えてしまうことを言います。出典:good-life-info […]